前言

咱们书接上回,上回书说道,可以将事务基本操作用一种伪代码的形式表示,这可以有助于我们更好地理解操作过程。今天呢,主要想介绍undo/redo logging机制,可以理解为如何结合undo/redo来保证事务的ACD特性。

- 英文资料的切入点是从事务的

ACID特性出发,先分别分析undo logging、redo logging,从优缺点角度提出,是否有更灵活(flexible)的机制,最后提出了undo-redo logging。

- 个人觉得看完对理解

InnoDB上的undo log和redo log帮助很大。

日志记录的伪代码表述

- 上回书说道,事务操作可以用伪代码表述,其实日志记录方式也可以用伪代码表述,实际记录内容请结合具体平台进行进一步归纳。

- 日志记录在

log buffer(内存)和log file(磁盘)其实是不一样的,这点需要注意。

<START T>:表示事务T开始(日志记录在log buffer和log file其实是不一样的,这里需要注意)<COMMIT T>:表示事务T完成<ABORT T>:表示事务T被中断,即完成失败。<T, X, v, w>:T是事务ID,X表示数据元素,v代表旧值,w代表新值。

undo/redo机制的规则

- 每种机制都会有相应的规则,而这些规则对事务的实现尤为重要。

- 规则定义用的是上述介绍的伪代码形式。

undo负责回滚未commit的事务。redo负责重做已经commit的事务。

规则定义

<T, X, v, W>日志记录写入到日志文件,必须先于相应地数据元素X写入到数据库文件即OUTPUT(X)操作。- 事务管理器的具体做法是,在

OUTPUT(X)执行之前,将日志记录写入到磁盘(日志缓冲写入日志文件,当然也包含<T, X, v, W>),以此来保证遵守规则。

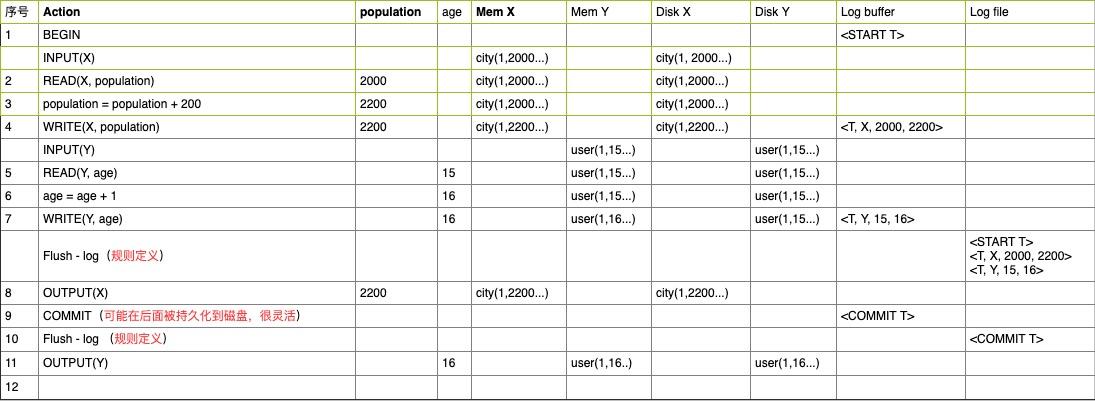

一个实例

- 下面从一个事务实例,来介绍下

undo/redo机制过程。

- 例如,我们有个事务

T,需要改city表中数据元素X的population属性,也要改user表中数据元素Y的age属性,具体执行以及日志记录方式如下。(假设,X和Y的主键ID都是1,当然还有其他数据项)。

undo/redo恢复过程

- 我们结合上述图表,分别讨论在,

12,11,10,9及9之前(上述表格的序号,表示操作序号)出现系统异常时,是怎么根据undo/redo恢复的。

12

| T的状态 |

REDO/UNDO |

执行结果 |

备注 |

| 已提交 |

REDO |

population = 2200 age = 16 |

|

- 其实,这一步

REDO是多余的,数据库已经处于一致性状态了,但是规则就是规则,从System failure恢复且要保证一致性,还是需要一次REDO。

11

11出错,OUTPUT(Y)执行错误,说明数据元素Y的更改还没有写入到数据库文件中,数据库处于inconsistent state。COMMIT T写入文件,说明T已经提交。

| T的状态 |

REDO/UNDO |

执行结果 |

备注 |

| 已提交 |

REDO |

population = 2200 age = 16 |

|

10

1、<COMMIT T>已经写入到日志文件(log file) 2、<COMMIT T>还没来得及写入到日志文件,就出现错误。

<COMMIT T>已经写入到日志文件

| T的状态 |

REDO/UNDO |

执行结果 |

备注 |

| 已提交 |

REDO |

population = 2200 age = 16 |

|

<COMMIT T>没写入

| T的状态 |

REDO/UNDO |

执行结果 |

备注 |

| 已提交 |

UNDO |

population = 2000 age = 15 |

|

9及9之前操作出了问题

| T的状态 |

REDO/UNDO |

执行结果 |

备注 |

| 已提交 |

UNDO |

population = 2000 age = 15 |

|

undo/redo恢复过程小结

- 存在一个问题,只要

<COMMIT T>日志记录没有写入到日志文件(log file),在恢复时,就要被UNDO。

- 只能采取某种机制,将

<COMMIT T>尽快写入到日志文件。

小结

- 上述,根据伪代码表示,对

undo/redo规则及恢复过程做了梳理。

- 很显然,随着日志量增大,需要扫描的日志记录就会增大,就需要检查点(

checkpoint)机制来实现,日志文件存储优化、以及日志记录扫描优化。

- 可以参考,

undo/redo机制结合着学习InnoDB存储引擎中的redo log和undo log。

参考

文章永久链接:https://tech.souyunku.com/40457